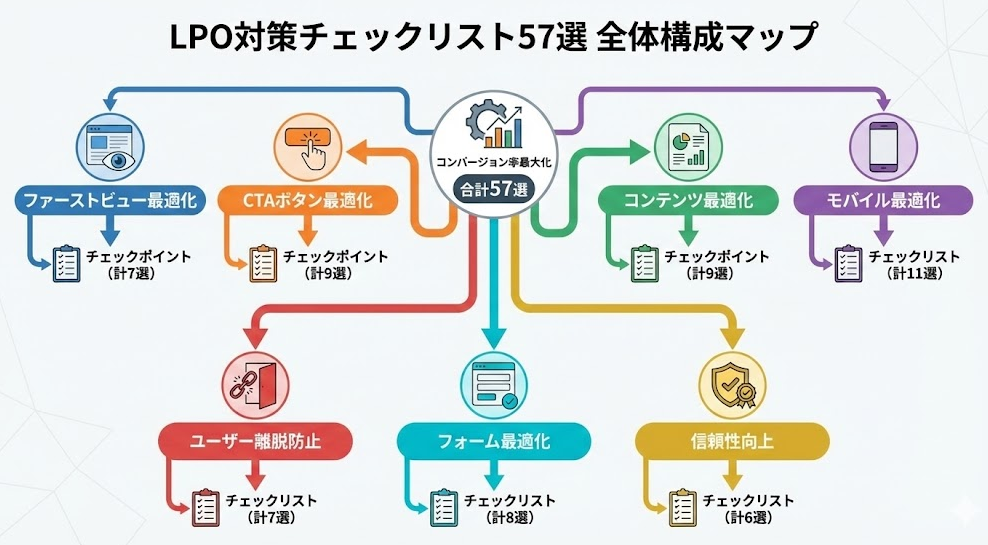

LPO(ランディングページ最適化)を始めたくても、

具体的にどこから手をつければいいのか分からない。

そんな方のために、改善すべきポイントを網羅したチェックリストを作成しました。

今回、別記事の『[LPO完全ガイド:2026年最新版]』で紹介した8つの重要施策を、

さらに現場レベルで細分化したものです。まずは自社のLPの現状を本リストで診断し、不足している要素を特定しましょう。

目次 [ 非表示 表示 ]

LPO対策チェックリストは全部で57項目あります。全部出なくても必要な部分のみでもご活用下さい。

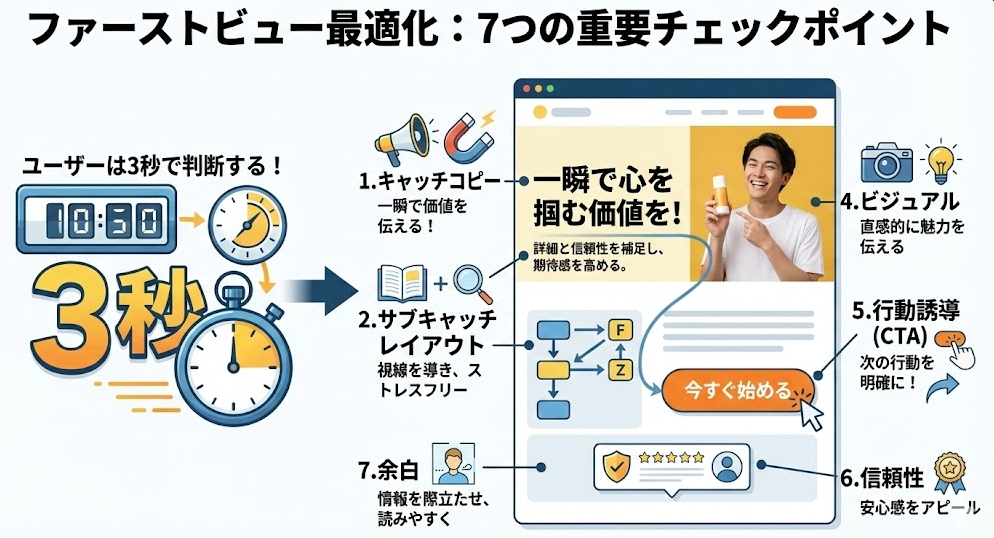

ファーストビューは、ランディングページ(LP)に訪れたユーザーが最初に目にする部分であり、

ページの成否を分ける非常に重要な領域です。

ここでのユーザーの印象が良ければ、コンバージョン率が飛躍的に向上します。

逆に、ファーストビューが不十分だと、多くのユーザーがページを離脱してしまう可能性があります。

したがって、ファーストビューの最適化は、

LPO(ランディングページ最適化)における最優先の取り組みといえます。

以下の「ファーストビュー最適化:7つの重要チェックポイント」を使って、

具体的なチェック項目を紹介します。

これらのポイントを念入りに見直し、コンバージョン率を最大化するための改善を進めましょう。

ユーザーが最初に目にするのはキャッチコピー(ヘッドライン)です。

キャッチコピーは訪問者に対して瞬時に興味を引き、行動を促すものである必要があります。

以下の点を確認してください。

3秒以内に「何のページか」が理解できていますか?

ユーザーはページにアクセスした瞬間、わずか「3秒」で読み進めるかブラウザを閉じるかを判断します。

ターゲットの悩みに応えるメリットが分かりやすく示されていますか。

キャッチコピーと広告文の文言が一致していますか?

「メッセージ・マッチ」と呼ばれ、広告の期待とLPの内容を

一致させることは離脱防止にとって重要です。

そのため、広告とLPのキャッチコピーは一致していますか?

キャッチコピーが訪問者の興味を引いた後、

サブヘッドラインが更にその関心を引き上げる役割を果たします。

サブヘッドラインは、具体的なベネフィットや付加価値情報を伝える必要があります。

ベネフィットや価値のある情報を提供していますか?

キャッチコピーで引きつけた興味を、より具体的な次の行動へ導く内容か。

明確に期待値を伝えていますか?

このページで何が得られるのか、ユーザーに即座に理解させる内容になっているか。

ファーストビュー内の情報は情報がゴチャゴチャしていると、

お客さまは疲れて帰ってしまいます。

一瞬で「これが一番大事なんだな」と伝わるように、情報を整理してください。

情報の「主役」ははっきりしていますか?

読者は、じっくり読むよりも「流し読み」をする傾向がさらに強まります。

すべての言葉を目立たせようとすると、結局どれも目に入らなくなってしまいます。

一番伝えたい「うれしい変化(ベネフィット)」は大きく、補足情報は小さくして、

情報の「主役」をはっきりさせていますか。

視線の動きに合わせていますか?

ユーザーの視線は、左上から右下へとアルファベットの「Z」や「F」の形に動きます。

そのような視線の動きに合わせて重要な情報を配置していますか?

ファーストビューには、ユーザーの注意を引き、感情に訴えかけるビジュアルである必要があります。

プロダクトやサービスの価値を一目で伝えられる画像を効果的に配置しましょう。

メイン画像に「ベネフィット(理想の未来)」が含まれていますか?

ユーザーは商品そのものではなく、その商品を使った後の「良い変化」を求めています。

商品やサービスの利用後のメリットが即座に伝わり、

ユーザーにインパクトを与える画像や動画が使われていますか。

LCP(最大コンテンツの描画)は2.5秒以内でしょうか?

LCPはGoogleが提唱する「Core Web Vitals」の一つで、

ページ内で最も大きな要素(主にFV画像)の表示速度が2.5秒以内に表示されるか?

2.5秒以内を維持することで、SEOの評価に貢献するだけでなく

ユーザーにストレスを与えないので離脱防止にも役立ちます。

ファーストビューでは、ユーザーに次のステップを明確に伝え、行動を促す設計が必要です。

視線の動きを考慮し、自然にCTA(Call to Action)へ誘導できるかどうかが成功の鍵となります。

視線の誘導がスムーズか?

自然な流れでユーザーの視線がCTAや重要なメッセージに目が行くような

レイアウトやデザインになっていますか。

視覚的なガイド(矢印など)が使われていますか?

スクロールを促したり、次に取るべきアクションを示す視覚的なサインが

適切に配置されていますか。

訪問者に信頼を感じてもらうためには、

ファーストビューで明確に信頼性を伝える要素が必要です。

社会的証明や実績を視覚的にアピールすることで、ユーザーは安心感を持つようになります。

信頼を裏付ける要素が含まれていますか?

顧客の声、受賞歴、セキュリティバッジなどの「信頼できる」ことを強調する要素が視覚的に示されていますか。

ブランドの実績が分かりますか?

利用者数、導入事例、メディア掲載実績などが簡潔に提示されていますか。

視覚的な余白(ホワイトスペース)は、

情報の詰め込みすぎを防ぎ、訪問者がコンテンツをスムーズに理解できる環境を作り出します。

余白が適切に配置されていますか?

コンテンツの可読性を高め、

重要な要素が際立つように余白が効果的に使われていますか。

視覚的にストレスを感じないか?

情報が過密で、訪問者に圧迫感を与えていないか確認しましょう。

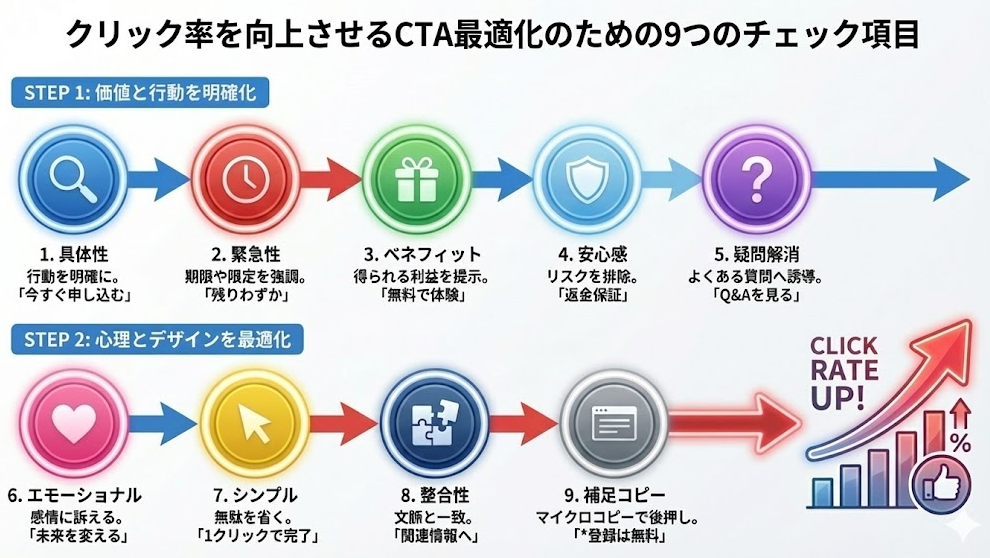

CTA(Call to Action)ボタンは、ランディングページ(LP)の中心的な要素であり、

ユーザーを行動に導く重要な役割を担っています。

CTAの最適化は、単にデザインや配置の調整にとどまらず、

ボタンに表示されるコピーの改善も鍵を握ります。

ユーザーの心理や行動を深く理解し、適切な言葉を選ぶことで、

クリック率やコンバージョン率を大幅に向上させることができます。

ここでは、以下の図「CTAボタン最適化のための9つのチェック項目」をもとに解説します。

これらのポイントを取り入れることで、訪問者を効果的にコンバージョンへ導くCTAボタンを作成しましょう。

CTAボタンにおいて、漠然とした表現ではなく、

具体的な行動を促す言葉を使うことは、非常に効果的です。

「詳細はこちら」や「送信」といった言葉ではなく、

ユーザーがボタンをクリックした際に得られる結果やメリットを明確に伝えることが重要です。

曖昧さを避けて、アクションの結果を具体的に伝えていますか?

ボタンのすぐそばに「無料」や「◯分で完了」といった一言を添えて、

ユーザーが抱く不安を優しく取り除いてあげていますか?

例:「同意して送信」→「無料ガイドをダウンロードする」

行動を促す言葉になっていますか?

例:「詳細はこちら」→「無料でお試しください!」

具体的な行動と成果がセットになった言葉を使うことで、

ユーザーが行動に移りやすくなります。

人は、希少性や緊急性があると感じた際、すぐに行動をする傾向があります。

CTAボタンのコピーに「今すぐ」や「期間限定」などの言葉を加えることで、

ユーザーに「今すぐ行動しなければいけない」という心理的なプレッシャーを与え、

意思決定を促すことができます。

限定感を持たせることでユーザーを行動に導く内容をいれていますか?

例:「今すぐ購入」→「期間限定で20%オフ!試しに購入してみる」

特に期間限定のオファーや数量限定のキャンペーンでは、この方法が効果的です。

CTAボタンの文言でなくても、その周辺にCTAボタンと一体化されて見えるならば、同様の効果を得られます。

CTAボタンに含まれるコピーは、単なる行動を促すだけでなく、

ユーザーが得られるメリットを強調する必要があります。

クリックすることで得られる価値を伝えると、ユーザーは心理的な負担を感じることなく行動に移れます。

ユーザーがクリック後に得られるベネフィットを強調されていますか?

例:「今すぐ購入」→「送料無料で購入する」

負担を軽減するフレーズを盛り込まれていますか?

例:「登録する」→「1分で簡単登録」

「1分で」といった言葉を使用することで、

ユーザーが持つ行動を起こす面倒くささを軽減できます。

多くのユーザーは、フォームの入力や個人情報の提供に対して抵抗を感じることがあります。

これを解消するために、CTAボタンの近くに「無料」や「リスクなし」といった

安心感を与えるフレーズを追加することで、ユーザーが抱える心理的な障壁を取り除きます。

リスクを軽減する表現を使っていますか?

例:「試してみる」→「無料でお試してみる」

また、個人情報に関する懸念がある場合には、

プライバシー保護やセキュリティに関する説明をCTAの近くに配置すると効果的です。

CTAボタンの周りには、ユーザーが抱く可能性のある疑問に先回りして答える内容を配置しましょう。

これにより、ユーザーの不安を解消し、行動を促しやすくなります。

具体的な疑問を事前に解消していますか?

例:CTAボタンの下に「個人情報は安全に保護されます」

「登録はいつでもキャンセル可能です」などのフレーズを追加。

このように、CTA周辺に補足的な情報を提供することで、ユーザーの安心感が増し、

離脱を防ぎます。

感情に訴えかけるマイクロコピーを活用することで、ユーザーの行動を促進することができます。

単なる事実の羅列ではなく、ユーザーの感情に響く言葉を使うことで、

行動意欲を高めることができます。

ポジティブな感情を引き出すフレーズを使用されていますか?

例:「参加する」→「あなたも今すぐ仲間になりましょう!」

特別感や一体感を与える表現を使うことで、より多くのユーザーが共感し、クリックを促進します。

CTAボタンのマイクロコピーは、直感的でシンプルな表現が最も効果的です。

複雑な言い回しは避け、ユーザーが瞬時に理解できる言葉を選ぶことで、CTAの効果を最大化します。

わかりやすくシンプルな表現を使っていますか?

例:「サブスクライブ」→「ニュースを受け取る」

短く明快な言葉は、ユーザーの混乱を防ぎ、行動しやすい環境を作ります。

CTAボタンのコピーは、ページ全体のトーンやメッセージに合致していなければなりません。

一貫性を持たせることで、ユーザーは違和感を感じることなく自然に行動に移れます。

ページ全体の内容とマッチしていますか?

CTAボタンのコピーが、他のコンテンツと矛盾していないか、または不自然になっていないかを確認します。

CTAボタン自体のコピーだけでなく、周辺に書く内容も重要です。

例えば、「数秒で完了します」「いつでもキャンセル可能です」といったフレーズを

CTAボタンの近くに追加することで、ユーザーの不安を解消し、クリック率を高めることができます。

ボタン周辺にサポートとなる情報を追加されていますか。

例:フォーム送信時に「入力は数秒で完了します」

「登録後、簡単にキャンセルできます」などを表示。

これにより、ユーザーが行動に移るハードルがさらに低くなります。

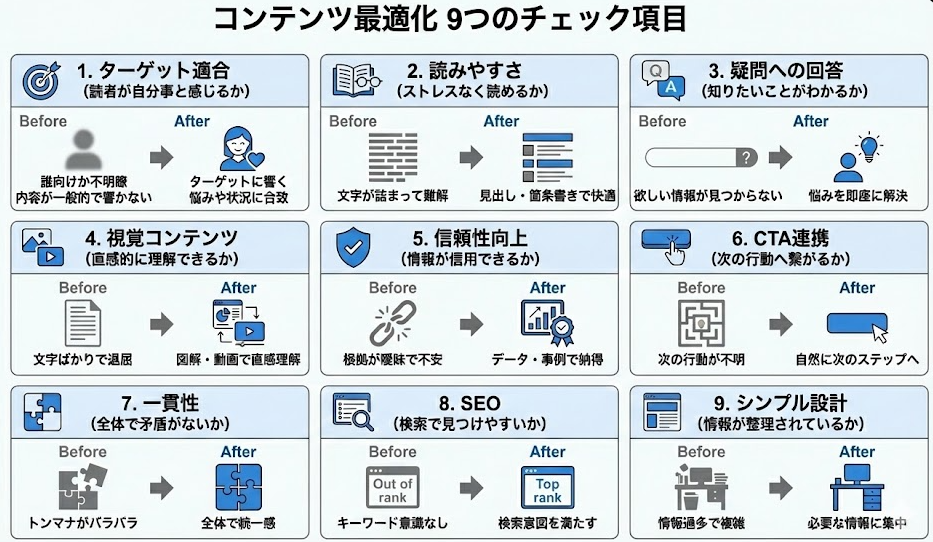

コンテンツの最適化は、ランディングページやウェブサイトのパフォーマンスを

最大限に引き出すための重要な要素です。

コンテンツがユーザーのニーズに的確に応え、行動を促すものであれば、

コンバージョン率を劇的に向上させることが可能です。

ここでは、以下の図に書かれた「コンテンツ最適化9つのチェック項目」をもとに解説させていただきます。

他社サイトでは見られない、ユニークかつ効果的な視点での提案を含めています。

コンテンツは、訪問者のニーズに正確に応えるものでなければなりません。

ユーザーの年齢や職業、関心事、課題にマッチしたコンテンツにすることで、

訪問者に「自分のための情報がある」と感じさせ、エンゲージメントを高めることができます。

セグメントごとに異なるメッセージを提供されていますか?

例えば、B2BとB2Cのユーザーではニーズが異なるため、

ランディングページを訪問したセグメントに合わせて、異なるコンテンツを表示します。

ユーザーの課題に即した解決策を提示していますか?

ユーザーが抱えている具体的な課題に対して、

どのような解決策を提供するかを明確に示し、

彼らの期待に応えるコンテンツを作成しましょう。

訪問者がコンテンツに興味を持ち、情報をスムーズに消化できるようにするためには、

読みやすさが非常に重要となる要素のひとつです。

読みやすさを追求したデザインとレイアウトにより、

ユーザーはストレスなくコンテンツを理解でき、行動へと繋げることが可能です。

シンプルで明快な言葉を使用されていますか?

複雑な表現や専門用語を避け、誰でもすぐに理解できる文章を心がけます。

特にターゲットユーザーが普段使っている言葉づかいや話す内容に合わせた表現が重要です。

短い段落やリスト形式を活用されていますか?

ユーザーは膨大な情報を一度に消化できません。

リストや箇条書き形式で、重要な情報に素早くアクセスできるようにしましょう。

視覚的な要素は、テキストだけでは伝わりにくいメッセージを効果的に補完し、

ユーザーの理解を助けます。適切な画像や動画は、ユーザーの興味を引き、

滞在時間を延ばすだけでなく、コンバージョン率の向上させる可能性がございます。

ビジュアルがメッセージを補完していますか?

画像や動画は装飾ではなく、

コンテンツの核心となるメッセージを視覚的に補強するために使っていきましょう。

効果的なビジュアルを選定していますか?

視覚的コンテンツが、ターゲットユーザーに適切にマッチしているかを常に評価し、

画像や動画がユーザーの共感や関心を引く内容かを確認します。

ユーザーがページを離れないためには、彼らの疑問や

不安に迅速に答える必要があります。訪問者が抱える疑問を事前に予測し、

それに答えるコンテンツを用意することで、離脱を防ぎ、行動を促します。

FAQ形式のコンテンツを追加されていますか?

ユーザーがよく抱く質問に対して、

明確な回答を提示するセクションを設置し、疑問を解消します。

「なぜこのサービスを選ぶべきか」を明確に示されていますか?

ユーザーがそのサービスや製品を選ぶ理由を明確に伝えることで、訪問者の行動を促進します。

ページ内のメッセージが一貫していないと、ユーザーに不信感を与える可能性があります。

特に、SNSとウェブサイトなど異なるチャネルで提供されるコンテンツが矛盾している場合、

ユーザーは混乱し、離脱の原因になります。

マーケティングチャネルと連携したメッセージとなっていますか?

ソーシャルメディアや広告、他のマーケティングチャネルと

同じメッセージとして伝わっているか、一貫性を持って運用されているかを確認します。

同じトーンとスタイルを維持されていますか?

メッセージだけでなく、コンテンツ全体のトーンやスタイルが統一されていることで、

ユーザーに信頼感を与えます。

信頼性を高めるために、第三者からの評価や認証が非常に有効です。

ユーザーが安心して取引を行える環境を作るために、

顧客の声やレビュー、認証マークなどを適切に配置します。

顧客の声を活用されていますか?

実際の顧客のレビューや成功事例を示すことで、訪問者に信頼感を与えます。

特に、具体的な数字や結果が含まれているレビューは効果的です。

認証マークや受賞歴の表示されていますか?

信頼性を保証するために、SSL証明や受賞歴、業界認定マークなどを

ページの目立つ場所に表示しましょう。

コンテンツがユーザーに届かなければ意味がありません。

SEOを意識したキーワードの配置や内部リンクを最適化することで、

検索エンジンからの流入を増やし、さらに多くのターゲットユーザーにアプローチします。

キーワードが不自然になっていないか?

ユーザーと検索エンジンの両方に有効なコンテンツを作成します。

内部リンクが最適化されていますか?

関連する他のコンテンツやランディングページへの内部リンクを適切に配置し、

ユーザーがサイト内で回遊しやすくすることで、直帰率を低減します。

優れたコンテンツは、CTAボタン(Call to Action)にスムーズに誘導するように

デザインされるべきです。コンテンツ全体が自然な流れでCTAに結びつくことで、

ユーザーは違和感なく行動を起こすことができます。

コンテンツがCTAボタンへと導いていますか?

コンテンツの流れがCTAボタンへと自然に誘導し、

訪問者が迷わず行動を起こせるようになっているかを確認します。

CTAボタンとコンテンツのメッセージが一致していますか?

コンテンツ内で伝えているメッセージとCTAボタンの内容が矛盾していないか、

訪問者の期待に沿ったアクションを求めているか確認しましょう。

コンテンツが詰め込みすぎていると、ユーザーは圧迫感を感じ、

情報を消化できなくなります。シンプルで整理されたデザインと、

適度な余白を確保することで、ユーザーが重要な情報に集中しやすくなります。

不要な情報を排除されていますか?

コンバージョンに直結しない情報は削減し、

ユーザーが本当に必要とする情報のみ掲載します。

余白の活用で情報を整理されていますか?

余白を活用することで、コンテンツが詰め込みすぎて見づらくならないようにします。

モバイルデバイスからのアクセスがますます増加している現在、

モバイル最適化はウェブサイトやランディングページの成功に欠かせない要素です。

モバイルでのユーザー体験が優れていれば、コンバージョン率を飛躍的に向上させることができます。

しかし、モバイルデバイス特有の課題に対応するためには、

徹底した最適化が必要です。

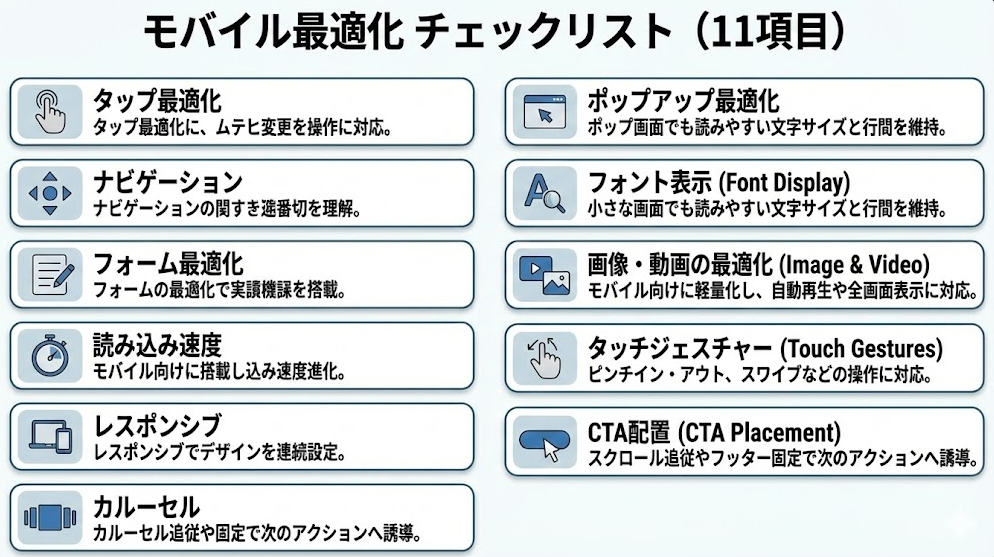

モバイル最適化について以下の図に記載された11個のチェック項目をもとに解説させていただきます。

モバイルユーザーにとって最も重要なのは、直感的な操作性です。

タップエリアが狭いと、誤操作が頻発し、ユーザーのストレスが増大します。

これを防ぐために、CTAボタンやリンクのサイズと配置を最適化しましょう。

タップエリアは十分に大きいか?

CTAボタンやリンクは、最低でも48x48ピクセル以上のサイズで、

指でタップしやすい大きさに設定されているか確認します。

例えば、CTAボタンが小さすぎると、ボタンを押し間違えて画面が遷移しないかった場合、

ユーザーは操作にストレスを感じ、離脱してしまいます。

誤タップ防止の間隔を確保していますか?

重要なボタン同士が近すぎないよう、十分なスペースを設け、

誤タップが発生しないようにします。

特に、小さな画面ではこの点に細心の注意を払う必要があります。

モバイルでは画面が小さいため、ナビゲーションのシンプルさが求められます。

ハンバーガーメニューやスワイプ操作を効果的に活用し、

ユーザーが直感的にサイト内を移動できるように設計しましょう。

ハンバーガーメニューが使いやすいか?

メニューの展開がスムーズで、ユーザーが簡単に操作できるか確認します。

メニューの閉じるボタンも、直感的な位置に配置されているかチェックしましょう。

スワイプ操作がスムーズか?

カルーセルやスライダーのスワイプ操作が滑らかであるか、

また、スワイプに対応したナビゲーションがスムーズに機能しているかを確認します。

モバイルユーザーにとって、長いフォームの入力は負担が大きいです。

入力の手間を減らし、操作がスムーズに行えるよう、フォームの最適化は欠かせません。

入力フィールドがタッチ操作しやすいサイズでしょうか?

フィールドが小さすぎず、指で簡単に操作できるかを確認します。

不要なフィールドは削除し、必要な情報のみを取得するシンプルなデザインにしましょう。

適切なキーボードが表示されますか?

フィールドの種類に応じて、自動的に適切なキーボードが表示されるかを確認します。

例えば、電話番号入力では数字キーボード、メールアドレス入力では「@」が入力しやすいように

設定されていることが理想です。

モバイルユーザーは、ページの読み込みが遅いとすぐに離脱してしまう傾向があります。

ページ読み込み速度を最適化することは、ユーザー体験の向上と直帰率の低減に直結します。

画像やスクリプトの最適化はされていますか?

画像の圧縮やJavaScriptの最適化を行い、

ページの読み込み速度が2秒以下に抑えられているか確認します。

すべての画面サイズに対応するレスポンシブデザインは、

モバイル最適化において不可欠です。異なるデバイスでの表示が崩れないか、

特に重要な情報が見落とされないかを確認しましょう。

すべてのデバイスで表示が崩れないか?

スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスでデザインが崩れないか確認します。

メディアクエリやフレックスボックスを活用し、柔軟なレイアウトを実現しましょう。

重要な要素がファーストビューに収まっていますか?

モバイル画面では、ファーストビュー(折り返し点)に重要な情報や

CTAが表示されているかが重要です。

スクロールしないと見えない位置にCTAが隠れていないか確認します。

モバイルでは、スライドショーやカルーセルがよく使用されますが、

これがスムーズに動作しないとユーザーにストレスを与えます。

切り替えのタイミングや操作のしやすさを考慮し、最適化しましょう。

スライドショーやカルーセルが直感的に操作できるか?

スライドショーやカルーセルがスムーズに動作し、

切り替えがスムーズでストレスを感じさせないか確認します。

自動再生の設定は適切か?

自動再生がユーザーの体験を損ねないよう、

再生速度や手動での操作が可能かを確認し、最適な設定を施しましょう。

モバイルでのポップアップやインタースティシャル広告は、

ユーザー体験を大きく損なうリスクがあります。

特にSEOへの影響も考慮し、広告の表示タイミングや閉じるボタンの配置に注意が必要です。

ポップアップがユーザーの操作を妨げていないか?

モバイルユーザーがすぐにコンテンツにアクセスできるよう、

ポップアップが妨げになっていないかを確認します。

必要以上に多くのポップアップを表示しないことが重要です。

閉じるボタンがわかりやすく配置されていますか?

ユーザーが簡単にポップアップを閉じられるよう、

閉じるボタンが十分に大きく、タップしやすい場所に配置されているか確認します。

モバイルでの可読性は、フォントサイズと行間によって大きく影響されます。

テキストが読みやすく、目に優しいデザインを心がけることで、ユーザーのストレスを軽減します。

適切なフォントサイズを設定していますか?

フォントサイズが小さすぎると、ユーザーは読みにくさを感じます。

最低でも16px以上のサイズを設定し、モバイルでも快適に読めるか確認します。

行間や文字間が適切に設定されていますか?

圧迫感を避けるために、行間を1.2〜1.5倍に設定し、

テキストが詰め込みすぎにならないように調整します。

CTA(Call to Action)ボタンの最適な配置は、

モバイルデバイスではコンバージョン率に大きく影響します。

指で操作しやすく、常に視認できる位置に配置することが重要です。

指でタップしやすい位置にCTAボタンが配置されていますか?

モバイルでは、画面下部にCTAボタンを配置するのが理想的です。

特に片手で操作するユーザーのために、指で簡単にタップできる大きさと位置が重要です。

ボタンサイズは48px以上、タップ領域はさらに広めに確保することで、

誤タップを防ぎます。また、色やフォントサイズを考慮し、目立つデザインにしましょう。

スクロールしても見失わないようにCTAボタンを固定配置していますか?

モバイルでは、ユーザーがスクロールしてもCTAボタンが

常に見える状態を保つことが重要です。

フッター部分にCTAボタンを固定する、

またはページ上部に「フローティングCTA」を導入することで、常にアクションを促すことができます。

これにより、ユーザーはアクションを決断した瞬間に

CTAを見失うことなく、スムーズに操作できるようになります。

画像や動画が正しく表示され、かつ読み込みが速いことは、

モバイルでのユーザー体験を向上させるために不可欠です。

パフォーマンスを最適化するための工夫が求められます。

画像と動画について圧縮されていますか?

モバイルデバイスの画面サイズに応じて、

画像や動画が高解像度を維持しながらも、データ量が最小化されているか確認します。

WebP形式などの軽量フォーマットを活用し、画像や動画の圧縮を行うことで、

読み込み速度を速め、ユーザーのストレスを軽減します。

動画の自動再生とバッファリングを最適化されていますか?

モバイルユーザーに対して、動画が自動的に再生されないように調整し、

バッファリングの最適化も行います。

必要に応じて、軽量なビデオプレーヤーやストリーミング技術を活用し、

モバイル環境でのスムーズな再生を実現します。

モバイルユーザーは、スワイプ、タップ、ピンチズームといった

ジェスチャー操作に慣れているため、これらの操作をスムーズに行える

インターフェースが求められます。

スワイプやピンチズームの対応をしていますか?

モバイルユーザーは指を使って直感的に操作することを好むため、

スワイプによる画像やコンテンツの切り替え、ピンチズームによる拡大・縮小など、

タッチジェスチャーに対応したデザインが不可欠です。

カルーセルやスライダーのスワイプ操作を滑らかにし、

ジェスチャーが意図通りに機能するよう最適化します。

タップの反応を最適化していますか?

特にモバイルデバイスでは、タップが正確かつ即座に反応することが求められます。

リンクやボタンが小さすぎたり、密集しすぎていると、

誤タップや反応の遅さがストレスとなり、ユーザー体験を損なう可能性があります。

各タップ領域が十分なスペースを持ち、すぐに反応するか確認します。

インタラクティブな要素の導入がされていますか?

タッチジェスチャーを活用したインタラクティブなコンテンツを提供することで、

ユーザー体験を向上させます。たとえば、スライドで製品やサービスを比較する機能や、

タップで情報が表示される「ホバー」に代わるインタラクティブ要素を導入し、

ユーザーの関与を高めます。

直帰率が高いウェブサイトやランディングページは、

せっかく訪問したユーザーがすぐにページを離れてしまうことを意味します。

直帰率を低減することは、ユーザーエンゲージメントを向上させ、

最終的なコンバージョン率の向上に直結します。

ここでは、すぐに実践できるユーザー離脱防止のための7つのチェック項目を図をもとに説明させていただきます。

ユーザーがウェブサイトに訪れた際に、彼らが期待する情報がすぐに見つかるかが重要です。

検索意図や広告のメッセージと、ランディングページの内容が一致しているかを確認し、

ユーザーのニーズに即したコンテンツを提供しましょう。

検索意図に基づいたコンテンツとなっていますか?

広告や検索結果から流入したユーザーの意図に合致したコンテンツを提供し、

彼らが求めている答えがすぐに見つかるようにします。

特に、ペルソナに基づいてコンテンツをカスタマイズすることで、直帰率を大幅に低減できます。

パーソナライズされた体験が盛り込まれていますか?

訪問者のセグメントに合わせてコンテンツをパーソナライズし、

彼らにとって関連性の高い情報を提供することが直帰率低減に効果的です。

ユーザーはサイト全体のデザインやトーンが一致していることで、

安心感を持ちます。ページ内のメッセージとビジュアルが一貫していることを確認し、

ブランドの信頼性を高めることで、離脱を防ぎます。

デザインとメッセージに一貫性はありますか?

サイト全体のデザインやメッセージが統一され、

どのページでも同じトーンやスタイルが維持されているかを確認します。

これにより、訪問者は混乱せずにサイト内を回遊します。

ページ遷移はしやすいか?

ナビゲーションが使いやすく、他のページにスムーズに遷移できるよう、

ヘッダーやリンクの配置を最適化します。

訪問者が簡単に必要な情報にたどり着けるかが重要です。

訪問者が次に取るべき行動を明確に指示し、

ページの終わりや重要なコンテンツの後に次のステップを提案することが、直帰率低減に繋がります。

次のアクションを明確に提示されていますか?

ユーザーに「次に何をすべきか」を明確に伝え、関連ページや商品紹介へ誘導します。

これにより、ユーザーが目的を達成するために他のページへ進む可能性が高まります。

視覚的に魅力的なデザインは、訪問者の興味を引き、

サイト内に留まる要因になります。テキストだけではなく、

画像や動画を適切に活用し、サイト全体の視覚的な魅力を高めましょう。

魅力的なビジュアルを活用していますか?

ユーザーの注意を引き、メッセージを補完するために、

視覚的に魅力的な画像や動画を使用します。

特に製品の説明動画や実際の使用例など、具体的なビジュアルが効果的です。

レイアウトが整理されていますか?

テキスト、画像、CTA(コールトゥアクション)が視覚的に整理されており、

重要な情報が目立つようにデザインされているかを確認します。

多くの訪問者がモバイルデバイスを使用している現代では、

モバイル最適化が不十分であると直帰率が高まります。

モバイルファーストのデザインを採用し、

ユーザーがどのデバイスからも快適にページを閲覧できるようにしましょう。

モバイルファーストのアプローチとなっていますか?

スマートフォンでの読みやすさや操作性を重視した

モバイルファーストのデザインを採用し、特にタップ可能な要素の配置やサイズに気を配ります。

レスポンシブデザインになっていますか?

すべてのデバイスでコンテンツが適切に表示されるよう、

レスポンシブデザインを実装し、モバイルやタブレットでの表示が崩れていないかを確認します。

読み込み速度が遅いと、ユーザーはすぐにページを離脱してしまいます。

特にモバイルデバイスでの読み込み時間は、ユーザーの離脱に大きく影響します。

画像・動画が圧縮され最適化されていますか?

高解像度の画像や動画を使用する場合は、

ファイルサイズが大きくならないよう圧縮技術を活用します。

WebP形式や最新の圧縮アルゴリズムを導入し、

ユーザー体験を損なわない範囲でデータ量を削減します。

また、画像や動画の遅延読み込み(Lazy Loading)を採用することで、

初期ロードの負荷を軽減し、ページの表示を速めます。

サーバーは最適化されていますか?

キャッシュの活用やコンテンツ配信ネットワーク(CDN)を導入することで、

特にグローバルなユーザーへのページ表示速度を大幅に改善します。

また、サーバーのレスポンスタイムやデータベースの最適化にも取り組み、

バックエンドのパフォーマンスを向上させることが、読み込み時間の短縮に効果的です。

ホワイトスペース(余白)は、ページ全体の可読性や

視覚的なバランスを保つために非常に重要な要素です。

適切にホワイトスペースを配置することで、

ユーザーがコンテンツを無理なく理解しやすくなります。

コンテンツの視認性を高められていますか?

余白がなく情報が詰め込まれすぎたデザインは、ユーザーに圧迫感を与え、

読みづらさの原因となります。

コンテンツ間に適切なホワイトスペースを設けることで、

ユーザーの視線を自然に誘導し、重要なメッセージに目が行くように工夫しましょう。

重要な要素が視覚的に目立つように工夫されていますか?

ホワイトスペース(余白)を使ってデザインにメリハリをつけると、

ユーザーが注目すべきポイントがわかりやすくなります。

たとえば、CTAボタンや見出しの周りに余白を設けると、

ユーザーの目線が自然と集中しやすくなります。

さらに、不要なデザイン要素を取り除いてシンプルで使いやすいレイアウトにすることで、

ページからすぐに離脱されるリスクを減らすことができます。

ウェブサイトのフォームは、コンバージョンに直接影響する重要な要素です。

訪問者が何らかのアクションを起こす際に、多くの場合フォームを経由するため、

その操作性や使いやすさが離脱率に大きく関係します。フォームが複雑だったり、

煩雑なエラーが発生すると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。

ここでは、ユーザーがスムーズにフォームを完了できるよう、

他社サイトでは見られないユニークな視点で、フォーム最適化のチェックポイントを紹介します。

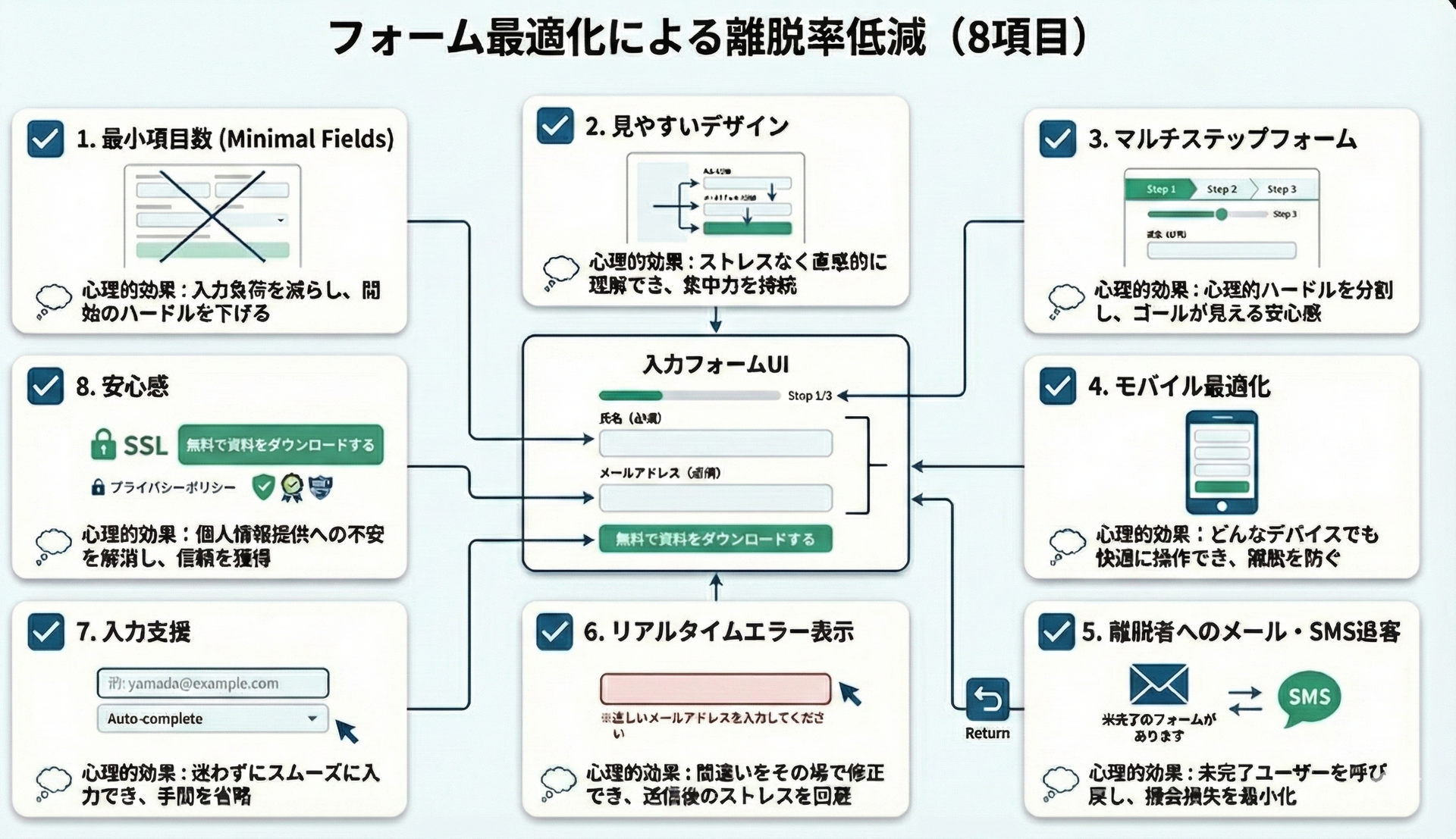

以下の図にある8つのポイントをもとに解説させていただきます。

フォームが長すぎるとユーザーは途中で諦めてしまうことが多いです。

必要な情報だけを求め、シンプルかつ迅速に入力できるようにしましょう。

最低限の情報だけを求めていますか?

初回の登録や申し込みでは、名前やメールアドレスなど、

必須情報だけを求めることで、ユーザーの負担を減らします。

追加の情報は後から取得することも可能です。

不要な入力項目は削除し、フォームをシンプルに保つことがポイントです。

ダイナミックな入力項目を採用していますか?

入力項目数が多い場合でも、ユーザーが進行するにつれて、

必要な情報が求められる仕組み(例えば、条件に応じて入力項目が追加される)を導入すると、

ユーザー体験を損なわずに必要な情報を集めることができます。

ユーザーがフォームを送信した後に、エラーメッセージが一度に表示されると、

ストレスが溜まりやすくなります。

リアルタイムでエラーを指摘することで、ユーザーがその場で修正でき、離脱を防ぎます。

エラーメッセージの内容と表示されるタイミングは最適化されていますか?

入力項目を離れるタイミングでエラーメッセージが表示され、

何が間違っているかが明確に伝えられるようにしましょう。

単なるエラーメッセージではなく、親切で具体的なアドバイスを添えることで、

ユーザーのストレスを軽減できます。

エラー発生時にカラーとアイコンを活用していますか?

視覚的にエラーフィールドが分かるよう、色やアイコンを活用し、

直感的に修正箇所が特定できるデザインを導入するとよいでしょう。

ユーザーが入力作業に手間を感じると、

途中でフォームを離れてしまう可能性が高まります。

オートコンプリートや入力フォーマットを導入することで、

入力の手間を最小限に抑えることができます。

オートコンプリートを活用されていますか?

ブラウザやデバイスに保存されたデータを利用し、

住所や名前が自動的に補完される機能を提供しましょう。

特に、住所入力時の自動補完機能やクレジットカード入力時の自動フォーマット機能は効果的です。

フォーマットマスクは導入されていますか?

電話番号や日付の入力時には、入力が簡単になるよう、

フォーマットが自動で適用される機能を実装します。

これにより、誤入力を減らし、スムーズな操作感を提供できます。

モバイルデバイスでのフォーム入力は、デスクトップと比べて

操作が難しいことが多いため、特にモバイルでの最適化が重要です。

タップ領域は最適化されていますか?

モバイルでは、タップ領域が小さすぎると誤タップが発生しやすいため、

CTAボタンやフィールドが指で操作しやすいサイズになっているかを確認してください。

また、電話番号入力時に数字キーボードが表示されるようにするなど、

デバイスに最適化された入力形式を提供されているかどうかも確認してください。

スクロールを最小限にされていますか?

なるべくフォーム全体が画面に収まるようにしてください。スクロールしないと全ての項目が入力出来ない場合でも、

ユーザーがスクロールしなくても入力項目の60%ほどが1画面におさまっていたほうがよいです。

ただ、入力項目数が多い商品・サービスの場合、ステップ形式のフォームを導入することを検討しましょう。

フォームが長い場合、全てを1ページに表示するのではなく、

複数のステップに分けることで心理的な負担を軽減できます。

進捗状況が可視化されていていますか?

ユーザーがどの段階にいるかが分かる「進捗バー」を追加し、

あとどれくらいでフォームが完了するのかを視覚的に示すと、

ユーザーは安心感を持って進められます。

例えば、「3ステップで完了」「残り2ステップ」という

メッセージを表示することもしくはデザインで分かるようにすることで、

最後まで入力を続けやすくなります。

ステップごとのフィードバックされていますか?

各ステップ完了時にフィードバックを表示し、正しく入力されたことを確認する安心感を与えると、

ユーザーはスムーズに次のステップに進みやすくなります。

デザインがシンプルで分かりやすいフォームは、ユーザーが迷うことなく入力を進められます。

視覚的に整理されたレイアウトが、フォームの完了率に大きく影響します。

無駄な要素を排除し、入力に集中できるデザインになっていますか?

無駄な装飾を排除し、視覚的に重要な要素が自然に目に入るデザインを採用します。

例えば、入力中の項目を色やボックスで区別し、各セクションを視覚的に整理することで、

ユーザーが混乱せずに入力を進められます。

簡単に読めるフォントとコントラストになっていますか?

読みやすさを向上させるために、十分なコントラストと適切なフォントサイズを選び、

視覚的にストレスのないデザインにしてください。

フォーム内でユーザーの個人情報を扱う際には、

セキュリティやプライバシーに対する安心感を提供することが非常に重要です。

セキュリティ証明書などを表示していますか?

SSL証明書やセキュリティバッジをフォーム内に表示し、「プライバシーは保護されています」

「データは暗号化されています」といったメッセージを視覚的に示すことで、安心感を提供します。

個人情報に対する指針は表示していますか?

「私たちはあなたの情報を安全に取り扱います」「ご登録いただいた情報は外部に共有されることはありません」といった

メッセージを適切に挿入し、ユーザーに安心感を与えます。

メールアドレスや携帯番号を入力したものの、途中でフォームやカートから離脱してしまう方は意外と多いものです。

このような方々にショートメッセージやメールを送って、

離脱してしまったCV(成約)を復活させる仕組みは整っていますか?

せっかく興味を持ってくださった「あともう少し」のユーザーを呼び戻す、優しい追客の導線をしっかり設計しておきましょう。

ウェブサイトに対する信頼性は、ユーザーがそのサイトを信用し、行動に移すかどうかを左右する重要な要素です。

信頼を得るためには、視覚的なデザインだけでなく、運営体制や透明性、実績といった情報を

サイト上に掲載する必要があります。

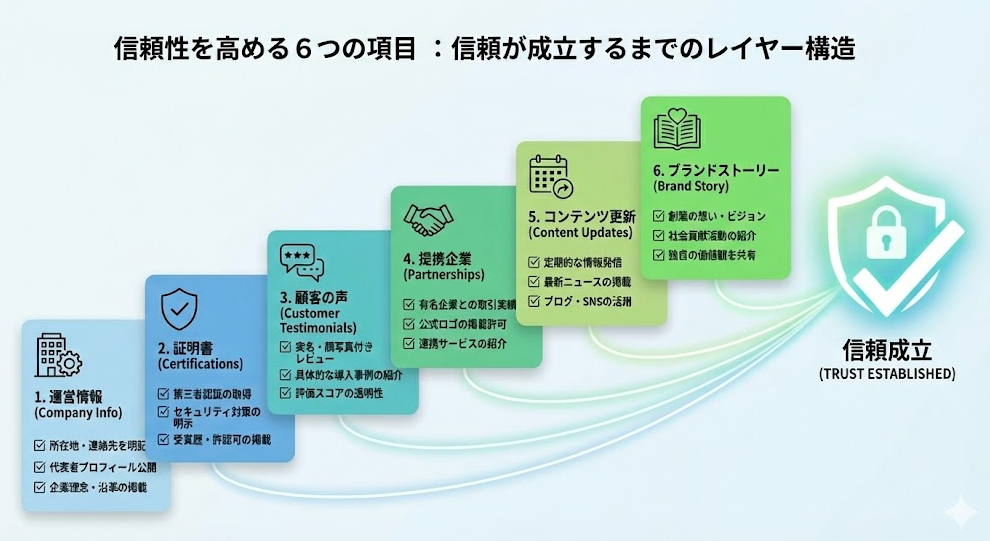

ここでは、以下の「信頼性を高めるための6つの項目」の図を使いながら

具体的なチェックリストを紹介します。

ユーザーに対して、運営者が信頼できる存在であることを示すためには、

会社や運営者に関する情報を明確に開示することが不可欠です。

会社情報(運営者情報)は公開されていますか?

会社概要、所在地、連絡先、代表者の名前などを明確に表示し、情報提供者を開示することでユーザーに安心感と信頼性を与えることができます。

運営者情報を明示することで、万が一トラブルが発生した際にも、ユーザーが迅速に連絡を取れる安心感を提供できます。

会社情報の公開は、サイトの信頼性向上だけでなく、コンバージョン率や顧客満足度の向上にもつながるため、

必ず分かりやすい場所に掲載することが望ましいです。

特にB2Bサイトでは、取引先企業が信頼性や安全性を重視するため、運営者情報の明確な公開は非常に重要です。

会社概要、所在地、連絡先、代表者名、設立年、事業内容などを詳細に記載することで、

取引先に安心感を与え、信頼関係を築きやすくなります。

さらに、実績や導入事例、取引先企業名 などを掲載すれば、ビジネスとしての信用度がさらに向上します。

透明性を高めることで、新規の取引先が安心してコンタクトを取れる環境を整えることができ、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。

ユーザーサポートを充実させているか?

電話番号、メールアドレス、チャットサポートなどの問い合わせ窓口が分かりやすく提供されているかを確認しましょう。

迅速で丁寧なサポート体制があることを明示することで、ユーザーは安心してコンタクトを取ることができます。

ユーザーが個人情報を入力する際には、データの安全性が担保されていることが必須です。

セキュリティバッジがあれば、表示させていますか?

McAfee SecureやNorton Securedといった、

信頼できる認証機関からのセキュリティバッジを表示することで、データ保護に対する取り組みを示します。

特に個人情報やクレジットカード情報を取り扱うページでの信頼性を大幅に向上させます。

第三者からのフィードバックやレビューは、信頼性を高めるための非常に有力なツールです。

顧客レビューと評価を掲載していますか?

実際の顧客からのレビューや評価を公開し、第三者からの信頼を得られる環境を整えましょう。

GoogleレビューやYelpといった信頼できるプラットフォームでの評価が掲載されていると、さらに効果的です。

導入社数や実績に具体的な「数字」が入っていますか?

導入社数・販売個数などの数字や、

具体的な成果を伴った顧客の成功事例を紹介することで、ユーザーに信頼感を与えます。

例えば、どのようにして顧客が利益を得たのか、具体的なデータや事例を示すことで、

ユーザーに「このサービスなら自分も成功できる」という安心感を持たせることができます。

業界での受賞歴や認定を公開されていますか?

業界での受賞歴や公式認定を提示することで、専門性や信頼性を強調します。

第三者機関からの認定や受賞歴は、B2B分野のビジネスにおいて強力な信頼の証になります。

著名な企業やブランドとの提携は、ユーザーに間接的に信頼感を与える強力な手段です。

パートナーシップ先を明示していますか?

提携している企業やブランドのロゴを表示し、

これらの企業との信頼関係を示すことで、

訪問者は自然と「このサイトも信頼できる」と感じることができます。

「我々は◯◯と提携しています」と明確に示すことで、さらに信頼を強調できます。

コンテンツが定期的に更新されていることは、

ウェブサイトが常に最新の情報を提供している証拠です。

これにより、ユーザーは信頼性の高い情報源として認識します。

定期的にコンテンツを更新していますか?

ブログ、ニュースセクション、製品情報などが定期的に更新され、

最新のトピックが取り上げられていることを確認します。

これにより、訪問者は「このサイトは放置されていない」と安心して利用できます。

時事性のある情報を反映していますか?

季節的なプロモーションや時事的なトピックが反映されているか確認し、

ユーザーに対して「常に最新の情報を提供している」という信頼感を持たせます。

単なる商品やサービスの提供だけではなく、

ブランドの背景やビジョンを共有することで、

ユーザーに対して信頼性と親近感を強化することができます。

ブランドのストーリーを伝えていますか?

ブランドを創設した背景や理念、ビジョンを具体的に伝えることで、

訪問者はそのブランドに親しみを感じ、信頼感を抱きやすくなります。

特に、ブランドが掲げる社会的な目標やミッションが伝わると

ユーザーの更なる共感を引き出すことができます。

社会的責任や持続可能性への取り組みについて伝えていますか?

企業の社会的責任(CSR)や環境への配慮、持続可能なビジネスへの取り組みが

明示されていると、ユーザーはその企業に対して強い信頼を持ちます。

特に環境問題や倫理的なビジネスが重要視される現代では、

このような情報を積極的に公開することが、ユーザーの信頼性向上に繋がります。

LPO対策チェックリストはどうだったでしょうか?

このリストは、ランディングページの最適化(LPO)において、

コンバージョン率を向上させるための具体的な方法を網羅したガイドにもなります。

1つでもチェックが漏れていた場合、そこがあなたのLPの『ボトルネック』である可能性が高いです。

具体的な改善手順や、最新の成功事例を改めて確認したい方は、

『LPO(ランディングページ最適化)完全ガイド』に戻り、優先順位の高い施策から実行に移しましょう。」